Analyse de l'acide cyanhydrique dans les graines de lin, les amandes & Co : exigences d'application dues aux nouvelles teneurs maximales

Les glycosides cyanogènes sont des composés chimiques naturellement présents dans les aliments végétaux tels que les noyaux d’abricot, les amandes amères et les graines de lin. Ces aliments sont proposés à la consommation directe, mais sont aussi traditionnellement utilisés pour leurs propriétés aromatisantes pour le massepain, le persipan et les produits apparentés. Lors de la mastication et de la digestion, l’acide cyanhydrique, également appelé cyanure d’hydrogène, est libéré à partir de ces composés. Étant donné que l’acide cyanhydrique, ainsi que tous les cyanures, a un effet toxique, une consommation excessive peut entraîner de graves intoxications, qui peuvent même s’avérer mortelles. La Commission européenne a donc fixé des valeurs limites pour la teneur en acide cyanhydrique de différents aliments. Le règlement (UE) 2022/1364 modifie le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en acide cyanhydrique dans certains produits alimentaires. Les valeurs maximales actuelles pour l’acide cyanhydrique (y compris l’acide cyanhydrique lié dans les glycosides d’acide cyanhydrique) sont les suivantes :

- 250 mg/kg pour les graines de lin non transformées entières, râpées, moulues, concassées ou hachées

- 150 mg/kg pour les graines de lin non transformées entières, râpées, moulues, concassées ou hachées mises sur le marché pour le consommateur final

- 35 mg/kg pour les amandes entières, râpées, moulues, fissurées ou hachées non transformées mises sur le marché pour les consommateurs finaux

- 20 mg/kg pour les noyaux d’abricots entiers, râpés, broyés, fissurés ou hachés non transformés mis sur le marché pour le consommateur final

- 50 mg/kg pour le manioc (racine de Kassawa), frais et pelé

- 10 mg/kg pour la farine de manioc et la farine de tapioca

Détermination de la teneur en acide cyanhydrique par distillation à la vapeur d'eau

La méthode

Lors de la détermination de la teneur en acide cyanhydrique, l’échantillon est d’abord mis en suspension dans de l’eau, puis mélangé avec de la β-glucosidase provenant d’amandes douces et incubé. L’acide cyanhydrique glycosidique lié est alors décomposé. L’échantillon est ensuite inséré dans le VAPODEST, mélangé avec une solution d’acétate de sodium et distillé dans un courant de vapeur d’eau. Le distillat est recueilli dans un volume défini de solution acidifiée de nitrate d’argent et y forme du cyanure d’argent. Le thiocyanate d’argent résultant est filtré et l’excès de nitrate d’argent n’ayant pas réagi est titré avec une solution de thiocyanate d’ammonium.

- Note d'application : la détermination des résultats à partir du distillat produit peut également être effectuée à l’aide de la méthode HPLC ou CFA.

Préparation des échantillons et pesée

L’échantillon doit être représentatif et homogène. Immédiatement avant la pesée, l’échantillon est à nouveau soigneusement mélangé à la main. Les poids typiques de l’échantillon se situent entre 0,5 g et 20 g, selon la teneur en HCN de l’échantillon.

Hydrolyse enzymatique

L’échantillon, les amandes douces moulues et l’eau sont placés dans le flacon. Ensuite, le flacon est fermé hermétiquement avec le bouchon en caoutchouc (bouchon pour cyanure C. Gerhardt) et placé dans le portoir de tubes pour qu’il incube à 38 °C pendant au moins 12 heures.

- Note d'application : le flacon doit être refroidi à température ambiante avant que le bouchon ne soit retiré.

Distillation

Une fois les échantillons refroidis, le bouchon en caoutchouc est retiré et le flacon est immédiatement inséré dans le VAPODEST. Pour les échantillons fortement moussants, quelques gouttes de solution anti-mousse peuvent être ajoutées. L’échantillon est automatiquement mélangé avec une solution d’acétate de sodium, puis une distillation à la vapeur d’eau est effectuée. L’introduction du condensat dans la solution titrée s’effectue au moyen d’un capillaire approprié directement dans un récipient d’une contenance de 500 ml, qui a été rempli avec la solution titrée réalisée à partir de AgNO3 et HNO3. La quantité de nitrate d’argent dépend de la quantité d’acide cyanhydrique contenue dans l’échantillon. La solution titrée de nitrate d’argent doit être ajoutée avec une pipette pleine, car ce volume exact doit être utilisé pour le calcul.

Titrage

ne fois la distillation terminée, le distillat est transféré quantitativement avec de l’eau distillée via un filtre plissé dans une fiole jaugée sèche d’une capacité de 500 ml. Le filtre plissé est ensuite rincé à l’eau distillée et la fiole jaugée est remplie jusqu’au repère.

Le titrage est effectué avec une aliquote (200 ml) du filtrat obtenu.

Valeur à blanc

Pour la détermination de la valeur à blanc, l’analyse (incubation + distillation + titrage) est effectuée uniquement avec les produits chimiques spécifiés sans échantillon. Si l’essai à blanc montre une consommation de solution de nitrate d’argent, celle-ci est déduite de la consommation de nitrate d’argent de l’essai principal.

Calcul

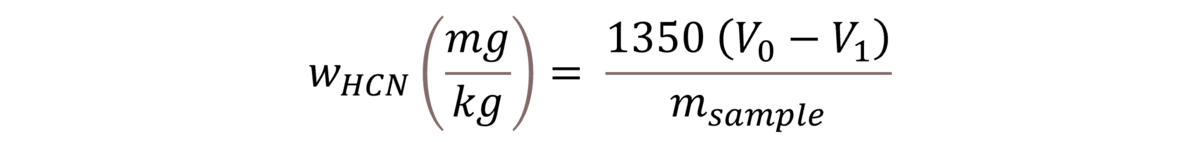

La fraction HCN peut être calculée à l’aide de l’équation suivante :

1 ml de solution de nitrate d’argent, c = 0,02 mol/l, correspond à 0,54 mg d’acide cyanhydrique (lors de l’utilisation de 200 ml de filtrat).

![[Translate to Français:] [Translate to Français:]](/fileadmin/Redaktion/Freigestellte_Produktbilder/web_pic_vapodest_450x450px.jpg)