Bestimmung des Alkoholgehalts in alkoholischen Getränken

Methode zur Bestimmung des tatsächlichen Alkoholgehalts mittels Wasserdampfdestillation und anschließender Bestimmung der Dichte (Pyknometer-, Aräometer- oder Biegeschwingermethode) zulässig nach Normen von OIV, MEBAK, ISO

Zuverlässige Bestimmung des Alkoholgehalts als zentrale Kennzahl der Qualität alkoholischer Produkte

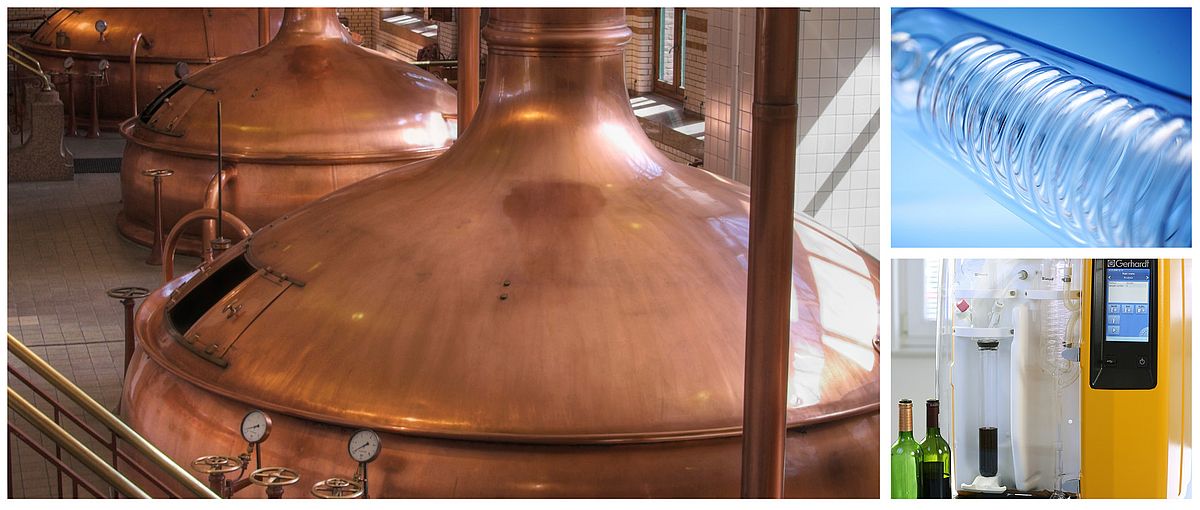

Die Bestimmung des Alkoholgehalts (% vol.) in alkoholischen Getränken ist ein zentrales Element der Qualitätskontrolle in der Getränkeindustrie. Sie spielt nicht nur eine entscheidende Rolle für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zur Etikettierung, sondern auch für die korrekte Berechnung der Alkoholsteuer. Die Anforderungen an die Genauigkeit sind hoch: Bereits geringe Abweichungen können erhebliche wirtschaftliche und rechtliche Konsequenzen für den Hersteller nach sich ziehen – von Bußgeldern über Produktrückrufe bis hin zur kostenintensiven Umetikettierung ganzer Chargen.

Dabei ist die Messung keineswegs trivial. Alkoholische Getränke bestehen meist aus komplexen Matrizes, die neben Ethanol auch weitere Inhaltsstoffe wie Zucker, organische Säuren oder Aromakomponenten enthalten. Diese Bestandteile können die Bestimmung des Alkoholgehalts erschweren oder Messwerte verfälschen. Um zuverlässige und präzise Ergebnisse zu erhalten, bedarf es daher geeigneter Analysenmethoden, die die Alkoholkomponente selektiv erfassen und gleichzeitig störende Begleitstoffe ausblenden.

Im täglichen Laboralltag kommen verschiedene Verfahren zur Anwendung, die sich hinsichtlich Genauigkeit, Aufwand und Automatisierungsgrad unterscheiden. Traditionelle Methoden wie die Destillation sind nach wie vor verbreitet, insbesondere weil sie mit ihrer hohen Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit überzeugen. Gleichzeitig gewinnen moderne, automatisierte Systeme zunehmend an Bedeutung, da sie Arbeitszeit sparen und gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse liefern – insbesondere bei hohen Probendurchsätzen.

In dieser Application Note beleuchten wir die verschiedenen gängigen Methoden zur Alkoholbestimmung in Getränken und zeigen auf, welche Besonderheiten bei der Analyse unterschiedlicher Probenmatrizes zu beachten sind.

Alkoholbestimmung in unterschiedlichen Getränken

Probenvorbereitung und Einwaage

Bier: Die Probe wird zum Entfernen der Kohlensäure über einen Faltenfilter filtriert. Zur Unterstützung dieses Prozesses kann anschließend im Ultraschallbad ein weiteres Entschäumen erfolgen. Die so vorbereitete Probe wird nun in einem 100 ml Messkolben in einem Wasserbad auf 20 °C temperiert. Nach erfolgter Thermostatisierung wird die Probe quantitativ mit mehrfachem Spülen mit destilliertem Wasser in den Destillationskolben für VAPODEST überführt.

Wein und Schaumwein: Nach erfolgter Thermostatisierung wird die Probe quantitativ mit mehrfachem Spülen mit destilliertem Wasser in den Destillationskolben für VAPODEST überführt. Schaumweine werden analog wie Wein behandelt, sie müssen jedoch vorher entkarbonisiert werden.

- Applikationsnotiz: Stark schäumende Proben können zum Verhindern der Schaumbildung mit einer Spatelspitze Bentonit versetzt werden.

Liköre: Die Probe wird in einem Wasserbad auf 20°C temperiert. Nach erfolgter Thermostatisierung werden 25 ml der Probe in einem 250 ml Kjeldahlkolben pipettiert. Die am Rand des Kjeldahlkolbens anhaftende Probe wird ggf. mit 5-10 ml destilliertem Wasser eingespült.

Destillation

Nach der Probenvorbereitung wird das jeweilige Probenglas in den VAPODEST eingesetzt. Programmparameter und Destillationszeit werden entsprechend der zu analysierenden Probe gewählt.

- Applikationsnotiz: Der besondere Vorteil der Wasserdampfdestillation gegenüber der herkömmlichen Methode bei Likören liegt im Rühreffekt des eingeleiteten Wasserdampfs. Die Probe brennt nicht an und wird gleichzeitig noch gut durchmischt. Die Programmparameter hängen hier stark vom zu erwarteten Gehalt ab. Es empfiehlt sich in diesen Fällen eine Dampfleistung von 100 %. Destillationszeit und Probenmenge müssen entsprechend ausprobiert werden. Bei starkem Schäumen können größere Gläser eingesetzt werden.

Bestimmung der Dichte

Pyknometermethode

Die Pyknometermethode basiert auf der Bestimmung der Dichte eines alkoholischen Getränks mittels eines genormten Volumenmessgefäßes, dem sogenannten Pyknometer. Dazu wird das Pyknometer zunächst mit destilliertem Wasser und anschließend mit der zu untersuchenden Probe gefüllt. Aus der Gewichtsdifferenz lässt sich die Dichte der Probe ermitteln. Da die Dichte in alkoholischen Getränken maßgeblich vom Alkohol- und Zuckergehalt beeinflusst wird, muss der Einfluss anderer Inhaltsstoffe durch eine geeignete Probenvorbereitung – etwa durch vorherige Destillation – ausgeschlossen oder berücksichtigt werden. Die Methode zeichnet sich durch ihre hohe Genauigkeit aus, ist relativ zeitaufwändig und erfordert ein sehr sorgfältiges Arbeiten, insbesondere bei der Temperaturkontrolle.

Aräometermethode (Spindel)

Bei der Aräometermethode wird die Dichte des Getränks mit Hilfe eines Schwimmkörpers – eines sogenannten Aräometers oder Spindels – bestimmt, der in die Flüssigkeit eingetaucht wird. Die Eintauchtiefe hängt direkt von der Dichte der Probe ab und kann an einer Skala am Aräometer abgelesen werden. Diese Methode ist vergleichsweise einfach durchzuführen und erfordert nur wenig technisches Equipment. Allerdings ist ihre Genauigkeit begrenzt und stark von äußeren Faktoren wie Temperatur, Kohlensäuregehalt und gelösten Feststoffen abhängig. Deshalb ist auch hier eine geeignete Probenvorbereitung, zum Beispiel durch Entgasen oder Destillation, erforderlich, um verlässliche Ergebnisse zu erhalten.

Biegeschwingermethode

Die Biegeschwingermethode ist ein modernes, physikalisches Messverfahren, bei dem die Dichte der Probe über die Änderung der Schwingfrequenz eines mit Flüssigkeit gefüllten Hohlkörpers ermittelt wird. Je höher die Dichte der Probe, desto stärker verändert sich die Eigenfrequenz des Schwingkörpers. Die Messung erfolgt in einem temperaturkontrollierten System und liefert präzise Ergebnisse bei geringem Probenvolumen. Da die Methode sehr empfindlich gegenüber gelösten Stoffen ist, erfolgt auch hier häufig eine vorherige Destillation der Probe, um ausschließlich den Alkoholgehalt zu bestimmen. Die Biegeschwingermethode ist besonders geeignet für die Automatisierung und eignet sich für Routineanalysen mit hohem Probendurchsatz. Weswegen Systeme wie der VariDens von Schmidt & Haensch regelmäßig in Laborumgebungen eingesetzt werden.